今回はスポーツや日常生活でも起こりやすい「肉離れ」について解説します。

肉離れとは?

肉離れとは、筋肉が過剰に引き伸ばされることで筋繊維が損傷する状態を指します。

主にスポーツや激しい運動中に発生しやすく、太ももやふくらはぎなどの下半身の筋肉に

多く見られますが、腕や背中など他の部位でも起こる可能性があります。

具体的には、筋肉が収縮している状態で急激に引っ張られることや、過剰な負荷がかかることで

筋繊維が断裂することが原因です。その損傷の程度によって、軽度なものから重症までさまざまです。

肉離れは適切に対処すれば回復が見込めますが、放置すると再発や慢性化のリスクが高まるため、

早めの治療が重要です。

主な原因

肉離れの原因はさまざまですが、以下のようなケースが多いです

準備運動不足

筋肉が十分に温まっていない状態で運動を始めると、筋肉が硬くなり、柔軟性が低下します。

その結果、急激な動きに対応できず、損傷のリスクが高まります。

無理な動作

短距離ダッシュ、ジャンプ、急な方向転換など、筋肉に瞬間的に大きな負荷がかかる動作が原因で肉離れが発生しやすくなります。

筋疲労の蓄積

筋肉が疲労すると、収縮力や柔軟性が低下し、動きに対する反応が鈍くなるため、怪我のリスクが増加します。

筋力のアンバランス

左右の筋力差や、筋肉の前後(例えば大腿四頭筋とハムストリング)の筋力バランスが崩れている場合、特定の筋肉に負担が集中しやすくなります。

過去の肉離れ歴

一度肉離れを起こすと、その部位は弱くなり、再発しやすくなります。適切なリハビリを行わない場合、再度損傷を起こすリスクが高まります。

運動不足や体力低下

普段から運動習慣がないと筋肉が衰え、急な運動で体が対応できなくなり、肉離れを引き起こす可能性があります。

症状

肉離れの症状は損傷の程度によって異なりますが、以下のような兆候が一般的に見られます

- 鋭い痛み

肉離れが起こる瞬間に、筋肉が切れるような鋭い痛みを感じることが多いです。

その後も痛みが続き、動かすのが難しくなります。 - 腫れや内出血

損傷した筋肉周辺が腫れることがあります。

また、重症の場合は内出血によって患部が青紫色になることもあります。 - 筋力低下

損傷した筋肉に力が入らなくなり、歩行や運動が困難になります。

特に重度の肉離れでは、筋肉の動作が著しく制限されることがあります。 - 硬結(しこり)

筋肉に損傷部分の硬いしこりが触れることがあります。

これは損傷した筋繊維が収縮し、硬くなっているためです。 - 動作時の違和感

軽度の場合は強い痛みがなくても、筋肉を使ったときに違和感や軽い引きつりを感じることがあります。

重症度による症状の違い

- 軽度(グレード1)

筋繊維の一部が損傷。

軽い痛みや違和感があり、日常生活に支障が少ない。 - 中等度(グレード2)

筋繊維が部分的に断裂。

痛みが強く、腫れや内出血が目立つ。動作に支障をきたすことが多い。 - 重度(グレード3)

筋繊維が完全に断裂。激しい痛みと腫れがあり、筋肉を動かすことがほぼ不可能。

手術が必要な場合もある。

これらの症状を感じた場合は、早めに適切な対処を行い、専門家に相談することが重要です。放置すると再発や治療の遅れにつながるため、慎重な対応が求められます。

肉離れになってしまった場合の処置

肉離れを起こした際は、以下の「RICE処置」を行うことが重要です。

肉離れが発生した場合、かつ迅速に適切な措置を行うことが回復を早め、症状の最悪を防ぐポイントです。以下の手順を参考にしてください。

応急処置:RICE処置

①Rest (安静)

ケガをしたら、まずは安静に保つことが大切です。

安静とは、必ずしも横にして寝かせるとは限りません。

むやみに動かすと悪化してしまう可能性があるので、患部にタオルや添え木などを当てて固定します。

②Icing(冷却)

患部を氷や氷水などで冷やします。体温を下げることで、患部の毛細血管が収縮して、腫れや内出血、痛みなどが抑えられます。ただし、冷やしすぎると凍傷になるリスクがあるので注意しましょう。

具体的には、氷を氷のうやビニール袋に入れて患部に当て、20〜30分ほど冷やします。

ピリピリとした痛みが出たあと無感覚な状態になったら、一度氷を外してゆっくり皮膚感覚を

取り戻します。そのあと再び氷を当てましょう。これを何度か繰り返します。

③Compression (圧迫)

患部にテープや包帯などを巻いて圧迫し、腫れや内出血を最小限に抑えます。きつく圧迫しすぎると血流障害や神経障害を起こしますので、しびれや変色が生じたらすぐに緩めましょう。

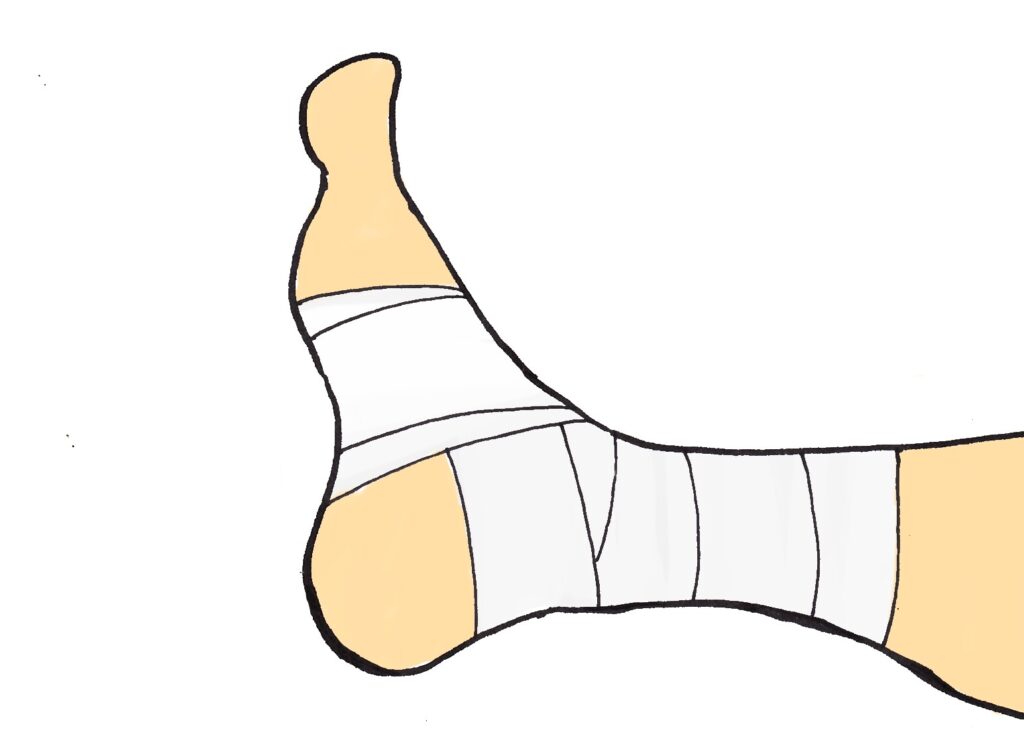

④Elevation(挙上)

患部を心臓より高い位置に保ちます。

血液が心臓に向かって流れるので、内出血による腫れを防ぐことができます。

患部の下に座布団やクッション、たたんだ毛布などを敷くとよいでしょう。

肉離れのRICE処置

安静にして、まずは肉離れした部位を冷やします。

内出血や腫れ、痛みがひどくならないよう30分以上キープしましょう。

冷却後は収縮性のある包帯やテープで患部を固定して、安静を保ちます。

足の場合、横になるときは座布団などで足を少し高くしてください。

応急処置後の注意点

- 温めないこと

・発症直後は患部を温めると炎症が悪化する可能性があります。 - 無理に動かない

・筋肉が治るまで無理に動かないようにします。とにかく安静です。 - 専門家への相談

・症状が軽い場合でも、専門家に相談することで正しい治療やリハビリ計画を立てられます。

・佑接骨院では、肉離れの状態に合わせた施術やリハビリを提供しています。

ですので、ぜひご相談ください。

再発防止とリハビリ

肉離れの再発を防ぐためには、しっかりとしたリハビリと予防策が必要です。

肉離れを経験すると、適切なリハビリと再発防止策を取らなければ、再発や慢性化のリスクが覚悟します。以下に、再発防止とリハビリの具体的な方法をまとめました。

再発防止のためのポイント

ウォーミングアップとクールダウン

- 前には必ず軽い有酸素運動やストレッチを行い、筋肉を温めて柔軟性を高めます

- その後のクールダウンとしてストレッチを運動し、筋肉疲労を軽く

筋力バランスの改善

- 左右の身体や前後の筋肉バランスを整えるトレーニングを行います。

- 例えば、大腿部の前(大腿四頭筋)と後面(ハムストリングス)の筋力バランスをよく鍛えることが重要です。

体幹トレーニング

- 体幹(コア)の筋力を強化することで、動作中の安定性を向上させ、筋肉に負担を過度な負担を減らします。

- プランクやブリッジといったエクササイズが効果的です。

柔軟性の向上

- 筋肉の柔軟性を守るために、定期的なストレッチを習慣化しましょう。

- 特にハムストリングスやふくらはぎなど、負担がかかりやすい部位の柔軟性を高めることが大切です。

正しいフォームの習得

- 日常や日常動作の際に正しい運動フォームを意識し、筋肉への不要な負担を避けます。

- 必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。競技特性や日常においてのアドバイスをしっかり受けることで予防につがります

リハビリのステップ

肉離れのリハビリステップは、損傷の程度によって異なりますが、以下の一般的なステップを参考に、段階的に進めていきます。

1. 怪我直後(初期段階):炎症や痛みの管理

目的: 筋肉の炎症を抑え、さらなる損傷を防ぐ。

- 方法:

- RICE処置: Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)

- 過度な動きを避けるため、必要に応じてテーピングやサポーターを使用

- 施術者による痛みの管理(電気療法や軽いマッサージなど)

- 注意: 痛みが完全に引くまでは、無理に動かさないこと。

2. 回復初期(修復段階):可動域の回復

目的: 筋肉の柔軟性を取り戻し、癒着を防ぐ。

- 方法:

- 軽度のストレッチを開始(痛みが出ない範囲で)

- 温熱療法や軽い手技療法で血行促進

- 徐々に日常生活の動作を取り入れる

- 注意: 再び痛みが出る場合は、運動を中止して施術者に相談。

3. 中期段階:筋力と安定性の回復

目的: 損傷部分の筋力を強化し、再発を防ぐ。

- 方法:

- 軽負荷から始める筋力トレーニング(例: セラバンドを使った抵抗運動)

- バランストレーニングや体幹トレーニングを取り入れる

- リハビリ特化のエクササイズ(スクワットやカーフレイズなど)

- 注意: 急激に負荷を上げず、段階的に進める。

4. 復帰段階:運動機能の再構築

目的: スポーツや日常生活の動作をスムーズに行えるようにする。

- 方法:

- ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)を取り入れる

- 実際のスポーツや活動を意識した動作トレーニング(ジャンプやランニング)

- 動作フォームの改善や修正

- 注意: 再発リスクが高いため、徐々に負荷を高める。

5. 維持段階:予防とメンテナンス

目的: 再発を防ぎ、正常な筋機能を維持する。

- 方法:

- 定期的なストレッチと筋力トレーニングの継続

- 施術によるメンテナンスや筋膜リリース

- 生活習慣の見直し(姿勢や運動習慣の改善)

佑接骨院でできるサポート

当院では、肉離れの治療やリハビリを通じて、早期回復と再発防止をサポートします。

佑接骨院では、肉離れの予防、治療、再発防止に向けたサポートを行っております。以下の内容で、患者様の回復と健康維持を全力でサポートさせていただきます。

1. 怪我直後の適切な処置

肉離れを起こした際には、早期の対応が重要です。佑接骨院では、以下のような施術を行います:

- 炎症や痛みを軽減するためのアイシングや正しい固定

- 筋肉を守りながら負担を軽減するテーピング処置

- 患部の状態を診断し、最適な施術プランを提案

2. 痛みの軽減と早期回復を軽減施術

- ラジオ波施術

肉離れによる筋肉の損傷部にラジオ波を使用し、血流を促進して自己治癒力を高めます。 - 物理療法

ハイボルトを用いて、痛みに対してアプローチします。 - 手技療法

周囲の筋肉の緊張を先に、負担を軽減します。 - 温熱療法

急性期を過ぎた段階で温熱を加えて、筋肉の柔軟性を回復させます。

3.再発防止のためのリハビリ指導

肉離れの再発を防ぐため、個々の状態に合わせたリハビリメニューを提供しています:

- ストレッチ指導

損傷部位を中心に、正しいストレッチ方法を丁寧に指導します。柔軟性を高め、再発リスクを軽減します。 - 筋力トレーニング指導

体のバランスを整えるためのトレーニングプランを作成します。体幹トレーニングや弱い部位を強化する運動もサポートします。

4. 生活習慣改善のアドバイス

- 日常生活で筋肉に負荷をかけない姿勢や動作のコツをアドバイスします。

- 運動後のウォーミングアップやクールダウンの方法も提案します。

5. 継続的なケアで健康をサポート

- 定期的なメンテナンス施術で筋肉の状態を整えます。

- セルフケアのアドバイス、子育て患者さまの健康維持をサポートします。

肉離れを起こさないようにするには

肉離れを予防するには、日頃から筋肉を保護し、柔軟性と強度を保つことが重要です。以下のポイントを意識して、肉離れのリスクを軽減しましょう。

1. 準備運動とクールダウンを徹底する

ポイント: 運動前後に適切なウォームアップとクールダウンを行う。

- ウォームアップ:

- 軽いジョギングやジャンプなどで体温を上げ、筋肉を温める。

- 動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)で筋肉を動かしながらほぐす。

- クールダウン:

- 静的ストレッチ(スタティックストレッチ)で筋肉をリラックスさせる。

2. 筋力と柔軟性を高める

ポイント: 筋肉をバランス良く鍛え、柔軟性を維持する。

- 筋力トレーニング:

- 太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)、ふくらはぎ(腓腹筋、ヒラメ筋)を重点的に鍛える。

- 体幹トレーニングで全身の安定性を向上させる。

- 柔軟性向上:

- 日常的にストレッチを行い、筋肉や腱の柔軟性を高める。

3. 正しい姿勢と動作を意識する

ポイント: スポーツや運動時のフォームを見直す。

- 専門家やトレーナーから指導を受け、無理のない動作を習得する。

- 特定の筋肉に過度な負担がかからないようにバランス良く動かす。

4. 無理をしない

ポイント: 疲労がたまっているときや体調が悪いときは無理をしない。

- 筋肉が硬くなりやすいので、十分な休息を取り、疲労回復に努める。

- 過度な負荷の運動を避け、徐々に運動量を増やす。

5. 適切な体温管理をする

ポイント: 筋肉を冷やさないように注意する。

- 寒い時期は運動前に十分に体を温め、筋肉が冷えないように着衣を調節する。

- 運動後はストレッチとともに温熱療法で血行を促進するのも効果的。

6. 定期的に身体をメンテナンスする

ポイント: 筋肉の張りや緊張を早期にケアする。

- 施術院や接骨院で定期的にメンテナンスや筋膜リリースを受ける。

- 自宅でのセルフケア(フォームローラーなど)を取り入れる。

7. 栄養バランスを整える

ポイント: 筋肉の健康を支える栄養を摂取する。

- 筋肉の修復と成長を促進するたんぱく質(肉、魚、大豆製品など)を意識的に摂る。

- 筋肉の柔軟性を保つため、ビタミンCやマグネシウムも重要。

8. 適切なシューズや道具を使う

ポイント: 運動に適した道具を選び、身体への負担を減らす。

- 自分に合ったシューズを選び、定期的に交換する。

- 運動する場所の地面や環境に適した装備を用意する。

肉離れは誰にでも起こりうる怪我ですが、日頃のケアや正しいリハビリで防ぐことが可能です。

ウォームアップや筋力強化、柔軟性の向上を習慣化することで、怪我のリスクを減らせます。

また、万が一肉離れを起こしてしまった場合は、適切な処置とリハビリを行い、再発防止に努めることが大切です。

当院では、肉離れに対する施術やリハビリプランの提案だけでなく、再発予防のためのアドバイスや

セルフケア方法の指導も行っています。お身体に関するお悩みや気になる症状があれば、

ぜひお気軽にご相談ください。

佑接骨院は、皆さまの健康と快適な生活を全力でサポートします!

ご予約はこちらから

次回のブログでも、役立つ健康情報をお届けしますのでお楽しみに!